はじめに

令和3年前期の実技試験(造形・言語)に独学で一発合格しました。

造形の練習方法、受かるコツをご紹介します。

筆記試験の勉強法はこちら→保育士筆記試験に独学で一発合格!

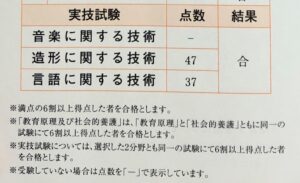

点数

実技は50点満点で30点以上が合格です。

造形が47点、言語が37点でした。

どちらも合格です。

(音楽は選択していないので―になっています)

練習期間

実技試験の1か月前から参考書を読み、練習し始めました。

それまでに参考書や色鉛筆などの必要なものは購入しました。

参考書

保育士実技試験完全攻略 を購入しました。

音楽・言語・造形のポイントや情報が載っています。

造形だけではなく、言語もこれで対応できました。

↓こちらは2025年版です。

独学で合格を目指すならぜひ購入してください!

初めは何も買わずに練習しようと思ましたが、独学なので何からしていいかわからず・・・

この1冊があるだけで、やらなければならない事がわかるのでお勧めです!

購入した物

造形の試験のために購入した物をご紹介します。

色鉛筆

ステッドラー 色鉛筆 24色 水彩色鉛筆 カラトアクェレル

いろんなサイトでどの色鉛筆がよいのか調べて、価格と使いやすさを考えてステッドラーにしました。

結果から言うと、ステッドラー24色だけで十分でした。

練習して描きやすかったので買い足していません。

でも当時はネットで検索し、三菱やファーバーカステルの色鉛筆を使っている人も多くて、どれにしようかとても迷いました。

人によっては、三菱やファーバーカステルの色鉛筆+下書きと輪郭は別メーカーの色鉛筆にしている人もいました。

三菱鉛筆24色

ファーバーカステル24色

色鉛筆に関しては、完全に好みなので、どれが正解とかはありません。

どんな色鉛筆を使っても、受かる人は受かります。

ただ、描きやすさは多少あると思います。

私は、ステッドラーはとても描きやすかったです。

塗りやすいというか、発色が良くて描いていて楽しかったです。

でも他メーカーよりも少し価格が高いんですよね……。

私はめんどくさがりなので、極力買い足さなくても良い色鉛筆を買いたくて、ステッドラーにしました。

描き心地は満足でした。

ケント紙

コクヨ ケント紙 A4 100枚

練習で使用したケント紙です。

本番でケント紙が使用されるので、同じ紙で練習した方がよいです。

100枚も使わないと思いましたが、これだけ買ったらやらないとという気分になるだろうと多めに買いました。

どのくらい練習できるかわからなかったので、足りなくて買い足すことがないように100枚にしました。

実際は20枚も使用していません^^;

練習でも、本番と同じように19cm×19cmの枠を書いて練習しました。

こんな感じで。

絵本

保育士試験の造形を受ける人の多くが知ってるであろう絵本。

「ほいくえんのいちにち」

最初は買うつもりがなかったのですが、練習をしていると保育の風景が思い浮かばなくて描けなかったので購入しました。

実際に保育園で働いてる方は買わなくていいと思います。

まだ現場で働いていない人は買っておいた方がいいかもしれません。

練習方法

19cm×19cmの枠を書き、その中にイラストを描きます。

時間との勝負

造形は45分で1枚を塗り残しなく完成させないといけないので、早く描くことが重要です。

練習してみたらわかりますが、全部に色を塗るだけであっという間に45分経ちます。

そのため、構図は素早く描く必要があります。(上に書いた絵本で園の風景をつかんでおくと構図が決めやすいかも)

できれば5分、長くても10分で構図を考えつつ下書きを終えるのが理想。

そのあとに輪郭を描き、色を塗る。

時間が余れば塗りが荒いところを塗りつつ影を描き加えました。

練習するテーマ

購入した参考書に、過去問のテーマが載っているのでそれを参考に練習しました。

過去テーマを見るだけでも傾向がなんとなくわかりますね。

背景

背景別に練習しました。

過去問から出やすさを考えて、それぞれのどのくらい練習するかを決めました。

・室内 多め

・園庭 多め

・散歩や動物園などの園外保育 少なめ

ポイントは、これらの背景パターンを描き慣れておくこと。

特に、室内と園庭はテーマに出ることが多いので、室内ならこの背景、園庭ならこの背景、と決めておくのがよいです。

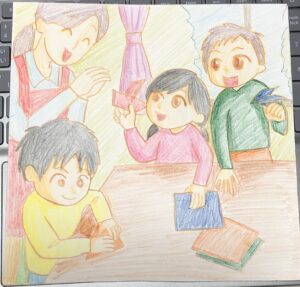

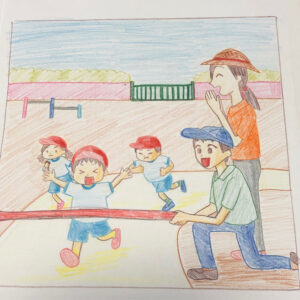

練習で描いたもの↓

私は室内の背景をカーテンにしていました。

時間の余裕があれば、壁にお花などの装飾を描く感じでした。

壁と床は、緑系です。

園庭は塀と門と鉄棒を描くようにしていました。

当日は時間が足りなくて簡単なフェンスに急遽変更しました。

背景はすぐ描けるように練習が必須です。

あとピンポイントで動物園や水族館の動物や魚も練習しました。

行事や遊び

保育園でよくある行事や遊びをピックアップして重点的に練習しました。

さきほど紹介した参考書のイラスト例を模写するだけでよい練習になります。

本当におすすめの参考書です!

練習したのは、水遊び、散歩、運動会、などです。

もし後期に造形の試験を受けるとしたら、クリスマス会、芋ほり、栗拾い、も練習したと思います。

あくまで私の予想ですが、保育士試験は前期と後期があるので、多少の季節感はテーマに反映されると思ってます。

季節が関係ないテーマの可能性もあるので幅広く練習できれば良いですね。

練習ですべて描き切る必要はないので、栗だけ練習するとか、芋と畑を練習するとか、その程度です。

そんな感じで予想しながら練習するテーマを決めていました。

私が高得点を取った理由

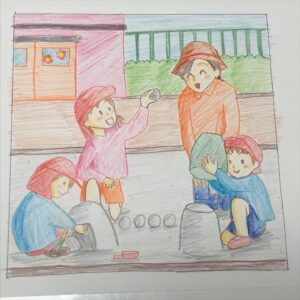

なんと参考書に載っていた「砂遊び」が、令和3年前期造形のテーマでした!!!

細かく言うと「水遊び」「シャベルやスコップを使う」という条件があったので完全に当たってはいませんが、ほぼ練習で描いた「砂遊び」のままで本番描きました。

↑これは、練習で描いたものです。

ほぼこれと同じ絵を描いたので、合格作品のクオリティはこれと同等だと思います。(実際の合格作品は試験で提出するので手元にありません)

試験本番では、①右の男の子が水が入ったバケツをひっくり返し、水遊び ②左の男の子にスコップを持たせる、という変更だけでほぼ同じ構図で描きました。

高得点の理由は、練習したテーマだからでした。

本当にこの参考書を買って良かったです。

おすすめです!

使用する色

下書き・・・薄だいだい色

目立ちにくいので消さなくて済みます。

ざっと人物の配置、手足の動きを描きます。

輪郭・・・こげ茶色 または 色塗りする色

練習していて気づいたんですが、輪郭をこげ茶ですべて描くと色塗りした後になんだかぼやけるので色を濃く塗らないと変になり、後で修正することになり時間がかかってしまいました。

途中から服は色塗りする色で輪郭を描くようにしました。

この方が見栄えが良いです。

登場キャラクターと服の色を固定してしまえば簡単に描けるようになります。

見栄えが良かったのも、高得点の理由かもしれません。

時間に余裕がない場合は、見栄えよりも時間内に書き上げることを優先しましょう。

髪・・・茶色

室内壁・・・黄緑

室内床・・・緑

カーテン・・・ピンク

園庭の柵(フェンス)・・・緑

塀または園舎・・・ピンク

は固定でした。

使う色を固定することで迷うことがなく素早く描けます。

人物の服の色を固定する

メモなんで雑ですが。。。

先生1人、子供3人(男児2人、女児1人)のキャラ表を作り服の色と髪型を固定しました。

色を迷うと時間のロスが大きいので、服の色は決めておいた方がいいです。

なお、外遊びではスモックを着せるようにしました。

息子の園が外遊びでは着させていたのと、時間を省くためです。

受かるポイント

条件を見落とさない

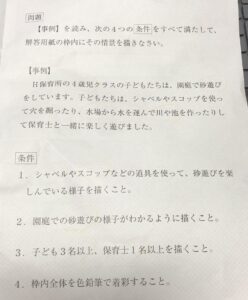

実際の問題用紙が以下です。

事例と条件が書かれています。

この条件を必ずすべて満たしてください。

造形で大事なことは、これです。

絵の上手下手よりも、出された条件をすべて満たして描くこと。

かなり大事なので、読むときに大事なところに〇をして意識したり、最後の見直しで見落としがないか確認しました。

画像の問題用紙にも丸をしてますが、下書きの薄だいだい色で描いているのでよく見ないとわからないですね^^;

とにかくすべてに色をぬる

条件に「枠内全体を色鉛筆で着彩すること。」と書かれています。

だからとにかく枠内全体を色鉛筆で塗るようにしてください。

白い物でも、薄い黄色などで塗ってください。

白色で塗っても良いかもしれませんが、塗ってないと思われたくなかったので私は白い物は薄い黄色で代用していました。

ステッドラー 色鉛筆 24色 水彩色鉛筆 カラトアクェレル に薄い黄色も入っています。

これがあれば他に色鉛筆を買う必要はないのでお勧めです。

絵のうまい下手は気にしない

条件を満たすことが最重要なので絵が上手い下手よりも、条件をしっかり満たしているかが重要です。

参考書を読んでいると人の体を描くときに関節を描く描き方が載っていますが、そこまでしっかり描かなくても人間とわかる絵を描ければ大丈夫だと思っています。

人間の描き方が全く分からない人がコツをつかむために最初だけ関節を描く程度なら良いのですが。

そもそも関節とか描いていたら時間がかかってしまって時間内に描き終わりません。

上手い下手よりも、条件をすべて満たせるように描くことが大事です。

子どもの年齢に合った遊びを描く

おおまかに子供の年齢に合った遊びを描くことを意識しました。

筆記試験でやりましたよね?

一人遊びとか並行遊びとか協同遊びとか!

ざっくりでいいので意識して描きました。

3歳児に協同遊びをさせたりしなければ、そこまで気にしなくても大丈夫だと思います。

実際に子供たちを見ているとゆっくりな発達の子もいるので4歳児で傍観遊びや平行遊びをしている子もいますよね。

でも3歳児で協同遊びしている子たちはいないので、ここだけ気を付ければよいと思ってます。

本番で5歳児が出たら協同遊びを描くつもりでした。

追記:他の体験談を検索していると、やはり年齢に合わない遊びをさせている場合、点数が低かったようです。案外この部分は盲点なのかもしれません。筆記で学んだことを、造形で活かしましょう。

おわりに

保育士試験は独学で合格が可能です!

少しでも参考になれば幸いです。

コメント